¿Cómo sabemos que una vacuna es segura? Mitos y verdades sobre su evaluación antes y después de aprobarse

- Las vacunas atraviesan rigurosos ensayos clínicos antes de ser aprobadas y siguen bajo monitoreo constante una vez en uso, mediante la farmacovigilancia.

- La mayoría de los efectos adversos son leves y temporales; los graves son raros y poco frecuentes y se investigan exhaustivamente para confirmar o descartar una relación causal con la vacuna, según los expertos consultados.

- Los especialistas señalan que ningún medicamento está libre de efectos adversos, pero en el caso de las vacunas, el beneficio de prevenir enfermedades graves supera ampliamente los riesgos potenciales.

Si alguna vez leíste el prospecto de un medicamento (ese texto que viene con el envase) te habrás dado cuenta de que todos -hasta la aspirina o el paracetamol- incluyen una lista de posibles efectos adversos, incluso a veces más larga que la indicación del propio principio activo.

Sí, todos los medicamentos pueden provocar reacciones no deseadas y las vacunas no son la excepción. En la mayoría de los casos, estos efectos adversos son leves y transitorios. ¿Por qué ocurren? En el caso de las vacunas, su función es preparar a las defensas naturales del organismo (el sistema inmune) para reconocer y responder de manera eficaz frente a determinados virus y bacterias.

Como explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras vacunarse, algunas personas presentan síntomas de leves a moderados que se deben a que su sistema inmunitario está haciendo que su organismo reaccione de una determinada manera, por ejemplo, aumentando la temperatura corporal.

Los posibles efectos secundarios -como fiebre, cansancio o dolor en el brazo- indican que el sistema inmunitario se está “entrenando” para combatir virus o bacterias. Si el cuerpo se ve posteriormente expuesto a estos gérmenes, estará listo para defenderse. Sin embargo, es un mito que la ausencia de efectos secundarios significa que la vacuna no funciona: cada persona responde de manera distinta.

Cómo se prueban las vacunas

Las vacunas, al igual que otros productos farmacéuticos, se someten a evaluaciones exhaustivas de seguridad, eficacia y calidad durante y después de su desarrollo. Tras superar una fase preclínica donde se realizan pruebas en cultivos celulares y animales, las vacunas candidatas comienzan sus ensayos clínicos; esto es, pruebas en seres humanos.

En la fase I se administra la vacuna a un pequeño grupo de personas sanas con el objetivo de evaluar inicialmente su seguridad y aprender más sobre la respuesta inmunológica que provoca. En cada etapa, el equipo de investigadores evalúa en detalle y a través de múltiples pruebas cada efecto que tiene la vacuna en investigación.

En la fase II se administra a un mayor número de personas para determinar la dosis adecuada, si estimula una respuesta inmunitaria y si es inocua (si no produce daño). En la fase III se determina si la vacuna es segura y eficaz contra la enfermedad en un ensayo con más de 15 mil voluntarios.

Las pruebas de fase III son aleatorias y doble ciego, e involucran la vacuna candidata que se prueba contra un placebo (solución salina) u otra alternativa terapéutica. En este tipo de estudio doble ciego, ni los voluntarios ni los investigadores saben quién recibe la vacuna y quién el placebo o la alternativa terapéutica. Esto ayuda a minimizar el sesgo y garantizar resultados objetivos, por eso se consideran el “estándar de oro” en investigación clínica.

Una vez que la vacuna candidata demuestra ser segura y eficaz, las agencias reguladoras de cada país evalúan minuciosamente los datos de los estudios antes de otorgar las aprobaciones correspondientes. En la Argentina la encargada es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Tras recibir la aprobación reglamentaria, los fabricantes pueden presentar la vacuna a la OMS y solicitar su precalificación: un proceso de evaluación que garantiza la calidad, la seguridad y la eficacia y facilita que los Estados, las Naciones Unidas y las demás organizaciones puedan adquirir estas vacunas a través de mecanismos de compra unificados, como el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El desarrollo de vacunas por lo general es un proceso que lleva tiempo. Sin embargo, a causa del impacto de la pandemia se decidió acelerar las etapas de investigación de manera de contar lo antes posible con una vacuna eficaz y segura.

Esto llevó a que circulen en redes sociales afirmaciones falsas, por ejemplo que las vacunas “son experimentales”. Las vacunas COVID-19 completaron todas las fases requeridas de los ensayos clínicos. Fueron desarrolladas rápidamente gracias a la disponibilidad de tecnología preexistente, una inversión global sin precedentes y la colaboración científica internacional.

La importancia de la vigilancia en farmacología

“Todo lo que usamos en medicina tiene potencialmente efectos adversos, nada es 100% inocuo. Como otros productos que usamos en medicina, conocemos cuáles son los efectos adversos leves. Lo que ocurre es que los efectos adversos graves son raros -1 caso cada 100 mil vacunados o 1 caso cada 1 millón- y pueden no detectarse cuando se realiza en estudio de fase III”, explicó Silvia González Ayala, especialista en Infectología Pediátrica y miembro de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa).

Por eso, el camino que recorre el desarrollo de una vacuna no termina tras su aprobación. Una vez que ya está disponible para su indicación, la vacuna sigue siendo monitoreada en los estudios de fase IV o farmacovigilancia. Para garantizar la seguridad en el proceso de distribución, almacenamiento y también de administración existen en la región los Programas Ampliados de Inmunización (PAI) que cuentan con el apoyo técnico de la OPS.

“Una vez que se administra la vacuna no terminan ahí los chequeos de seguridad, hay una vigilancia posterior para saber qué efectos tiene en la persona. Eso usualmente exige la instalación de un sistema de monitoreo para garantizar que exista un mecanismo por el que cualquier persona que detecte un evento adverso pueda notificar a las autoridades, que ese evento se investigue y que exista una evaluación para saber si ese evento fue o no derivado de la vacuna o del proceso de vacunación”, explicó a Chequeado Helvert Felipe Molina León, médico consultor internacional del equipo regional de Vacunación Segura del Programa de Inmunizaciones de la OPS.

Con la aplicación de la vacuna a la población objetivo, comienza el monitoreo de los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVI); esto es, “cualquier situación de salud desfavorable y no intencionada que ocurra luego de la vacunación o inmunización y que no necesariamente tiene una relación causal con el proceso de vacunación o con la vacuna”.

Es importante subrayar esto: un reporte de ESAVI no implica automáticamente que la vacuna haya provocado el evento. Solo significa que ocurrió luego de la vacunación, y por eso debe ser reportado y analizado. La única manera de determinar si fue la vacuna es a través de un proceso de evaluación de causalidad que debe ser independiente. En la Argentina, esta investigación está a cargo de la CoNaSeVa.

“Para decir que un evento adverso está o no relacionado con la vacuna deben descartarse todas las otras causas. Es un estudio muy exhaustivo. Por ejemplo, una persona tuvo un infarto 72 horas después de recibir una vacuna. ¿Esa persona era diabética o hipertensa? ¿Tenía antecedentes de enfermedad cardiovascular ? ¿Estaba en tratamiento? Hay que hacer un análisis para saber si es un efecto coincidente, no producido por la vacuna”, detalló González Ayala.

El beneficio de vacunarse es muchísimo mayor que el riesgo de no hacerlo

Los ESAVI se clasifican, según la OMS/OPS, en no graves y graves. Los ESAVI no graves son los más frecuentes y se caracterizan por manifestaciones leves y transitorias, como fiebre, malestar general o enrojecimiento en el sitio de aplicación de la inyección. Los ESAVI graves son aquellos que resultan en hospitalización, riesgo de vida, discapacidad significativa o fallecimiento. Este tipo de eventos son infrecuentes.

Por ejemplo, desde diciembre de 2020 hasta el 30 de junio de 2024, se aplicaron un total de 236.329.854 dosis de vacunas contra la COVID-19 en la Argentina. Según el informe de Seguridad de las Vacunas de la CoNaSeVa, publicado en agosto de 2024 (último disponible), se notificaron un total de 65.467 ESAVI, de los cuales sólo 3.431 fueron clasificados como graves (5,2%).

Ahora bien, si tras una investigación se demuestra que la vacuna contribuyó o causó un ESAVI grave, ¿significa que no podemos usar la vacuna? Ningún medicamento o vacuna está libre de riesgo. Entonces al evaluar una vacuna es importante considerar sus riesgos y beneficios y medir el riesgo de recibirla contra el de no recibirla.

“Todos los productos e intervenciones en salud pueden tener algún efecto adverso. La comunidad científica hace el máximo esfuerzo para poder minimizar esa posibilidad”, sostuvo Molina León.

Y agregó: “Cuando decimos que las vacunas son seguras, no queremos decir que no produzcan efectos adversos, sino que los eventos adversos que produce son muy infrecuentes, y esa frecuencia comparado con el daño que podría provocar la enfermedad que previene es mucho menor”.

Un ejemplo para graficar el balance riesgo/beneficio es la vacuna contra el sarampión. La encefalitis (inflamación del cerebro) es una enfermedad grave del sistema nervioso central que puede llevar a la muerte o discapacidad. Estudios estiman que puede ocurrir un caso de encefalitis cada 1 millón de dosis administradas. Pero la probabilidad de tener encefalitis en caso de tener sarampión es muchísimo mayor: 1 de cada 1000 niños. El beneficio de vacunarse es muchísimo mayor que el riesgo de no hacerlo.

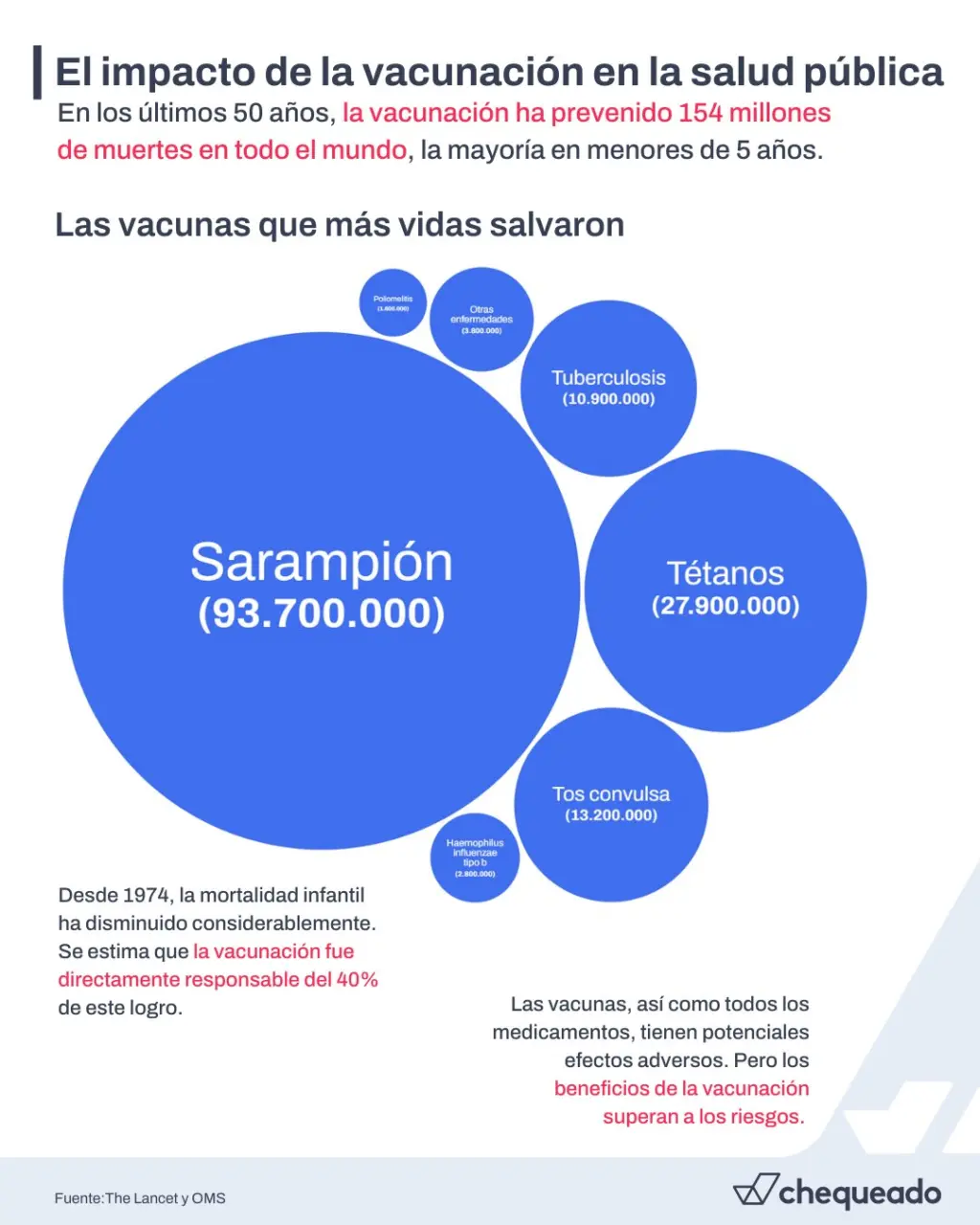

Según los expertos, las vacunas son una de las herramientas más seguras y efectivas que existen para prevenir enfermedades. En los últimos 50 años, han prevenido 154 millones de muertes en todo el mundo, de las cuales 146 millones corresponden a niños menores de 5 años, según un estudio publicado en The Lancet. Su seguridad no se da por sentada: se controlan antes, durante y después. Saber cómo funciona ese sistema ayuda a tomar decisiones informadas y a confiar -con evidencia- en la ciencia, según los expertos consultados.

Fecha de publicación original: 22/07/2025

Comentarios

Valoramos mucho la opinión de nuestra comunidad de lectores y siempre estamos a favor del debate y del intercambio. Por eso es importante para nosotros generar un espacio de respeto y cuidado, por lo que por favor tené en cuenta que no publicaremos comentarios con insultos, agresiones o mensajes de odio, desinformaciones que pudieran resultar peligrosas para otros, información personal, o promoción o venta de productos.

Muchas gracias